Je ne sais pas si on peut à proprement parler de déclic. J’ai l’impression d’écrire depuis toujours… Parmi mes souvenirs les plus marquants, il y a cependant une lecture de Robinson Crusoé par une jeune maîtresse remplaçante de CE2 ou de CM1 en fin d’année scolaire. Elle avait une voix digne de l’Alexandra Webber de Seul le Silence : une voix qui donnait vie aux mots. Cela a duré un après-midi entier, il me semble, un après-midi de mai ou de juin. Je ne crois pas avoir capté toute l’histoire, mais ce dont je suis sûr, d’une certitude absolue et pure comme le diamant, c’est que j’ai découvert ce jour-là la magie des mots, leur pouvoir, leur sorcellerie. Ce fut un ravissement, au sens littéral. Un éveil. J’ai su cet après-midi-là, dans cette petite classe du Sud-Ouest, qu’il n’y avait rien que j’aimais tant que les mots, les textes, rien que je désirais plus qu’entendre leur musique et peut-être est-ce aussi ce jour-là que j’ai commencé à vouloir écrire.

Après ça, je n’ai plus cessé de lire et d’écrire. De la S-F. Du fantastique. Des poèmes. Des billets d’humeur. Des nouvelles… À dix-huit ans, j’avais déjà des cartons pleins de pages tapées à la machine. Mais j’ai toujours reculé le moment de proposer mes textes à la publication, j’étais convaincu que seuls des textes ayant de très hautes qualités littéraires méritaient d’être publiés et j’estimais que les miens n’étaient pas de ceux-là. On aurait pu me comparer, j’imagine, à ce personnage de La Peste qui cherche à atteindre une impossible perfection dès la première phrase et qui ne dépasse jamais celle-ci.

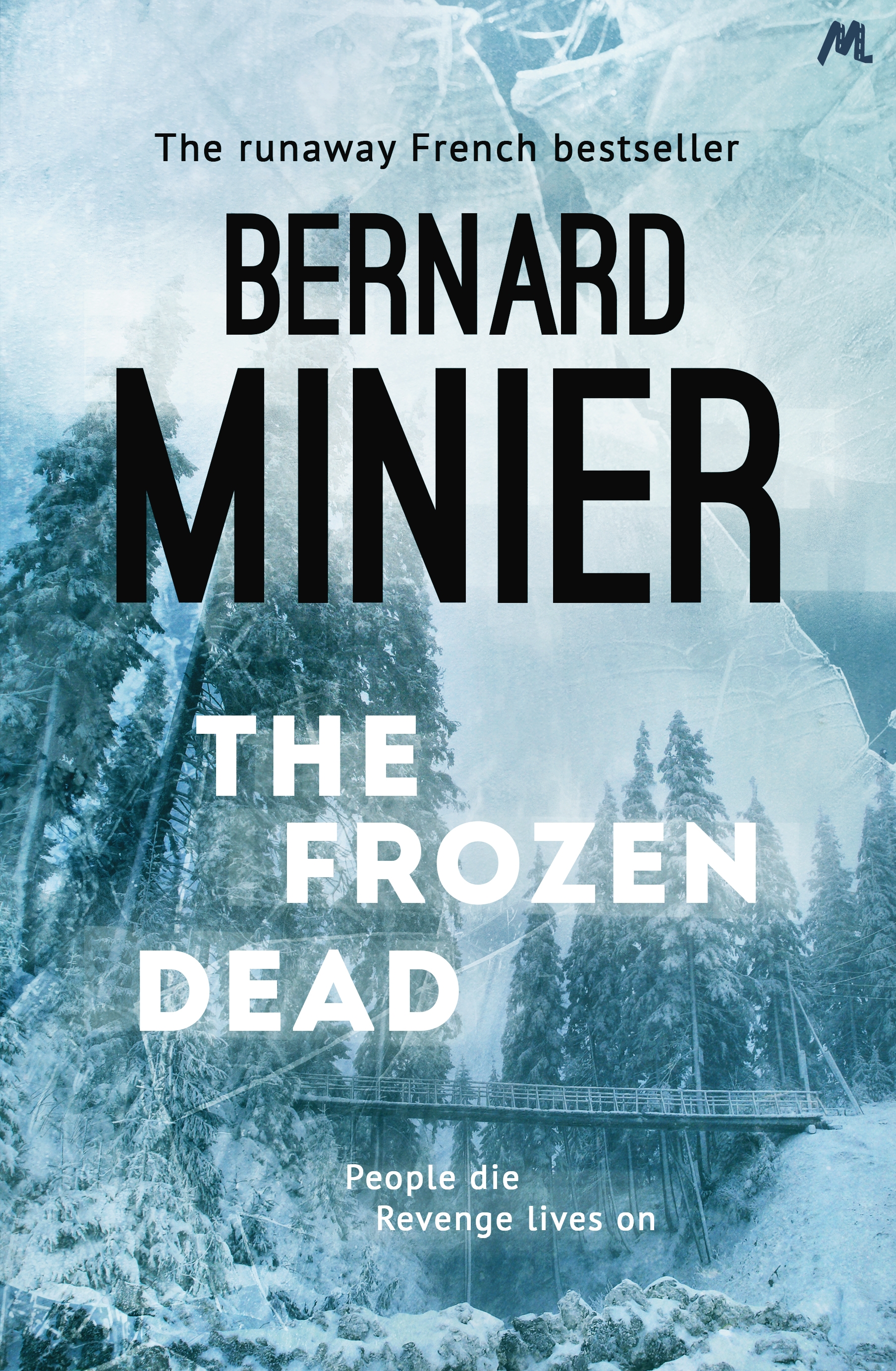

Ensuite, il y a eu des tentatives romanesques – j’ai là encore des cartons pleins d’histoires avortées, jamais terminées. Puis, bien plus tard, les concours de nouvelles : une école de concision et d’imagination. Et enfin, Glacé.

Pouvez-vous nous raconter comment est né ce livre ?

On pourrait parler d’une double naissance. L’idée du livre est née en regardant un reportage à la télévision qui parlait d’une usine hydro-électrique creusée sous la montagne à deux mille mètres d’altitude. Un lieu fascinant, un lieu terrible, hostile, déstabilisant, totalement insolite. Quasiment une autre planète, presque un décor de science-fiction. À ce moment-là, je songeais depuis un certain temps à un thriller et j’avais plusieurs idées en tête, tournoyant comme des oiseaux cherchant le bon endroit où se poser, et ce reportage a été le déclic : j’ai su que ça devait se passer là, dans les Pyrénées au pied desquelles j’avais grandi. Entre 20 et 25 ans, j’ai assidûment lu Thomas Bernhard et le souvenir de ses Alpes autrichiennes, de ses vallées perdues, de ses personnages aux existences faites de solitude, d’enfermement, de peurs, de haines et de tourments intérieurs est revenu plein gaz. J’ai senti que je tenais quelque chose. Une atmosphère, un cadre, un sujet. J’ai écrit les 60 premières pages très vite puis un doute m’a assailli. Le doute, quand on écrit seul dans son coin, c’est un poison mortel. J’ai rangé les 60 pages dans un tiroir où elles ont attendu presque trois ans que quelqu’un vienne les sauver – et moi avec.

C’était en 2007 ou 2008. J’avais participé au concours de nouvelles organisé par la municipalité de Maisons-Laffitte et obtenu le 2e prix. Le premier prix s’appelait Jean-Pierre Schamber, un habitué des lieux. Nous nous sommes découvert des goûts communs, dont celui de la peinture en trompe-l’œil. Une amitié est née et, un beau jour, j’ai proposé à Jean-Pierre d’écrire un polar à quatre mains ou plutôt à deux. On a commencé à échanger des idées, des pistes par mails interposés ou au restaurant, jusqu’au jour où j’ai exhumé mes 60 pages. Et là, Jean-Pierre a été magnifique d’honnêteté et de générosité. Il me les a rendues en me disant que je tenais mon roman et que je n’avais besoin de personne pour l’écrire, que je devais aller au bout tout seul parce que cette histoire m’appartenait. Son enthousiasme a dissipé mes doutes et, tout au long de la rédaction de Glacé, il a été mon premier moteur. La dette que j’ai envers lui ne pourra jamais être acquittée, j’en ai peur. Qui sait ? Peut-être qu’un jour j’en ferai un personnage d’un de mes livres : il en a la stature et le verbe.

Est-ce beaucoup plus difficile d’écrire un thriller que des nouvelles ? Et d’ailleurs, vous reconnaissez-vous dans l’étiquette thriller attribuée à votre roman ?

Si l’on compte les efforts, les doutes, les remises en question, le temps qu’il faut dégager, il est incontestablement plus difficile d’écrire un thriller. Mais je ne crois pas qu’on puisse comparer les deux. J’ai rencontré des gens très talentueux dans les concours de nouvelles, des talents pour la plupart anonymes, hélas.

Concernant l’étiquette « thriller » collée à Glacé, quelqu’un dans une maison d’édition m’a dit une chose intéressante : selon lui, Glacé pouvait être considéré à la fois comme un roman noir, un roman policier et un thriller. Je ne sais pas si c’est vrai, je ne sais même pas quelle différence cela fait mais j’aime l’idée qu’il échappe aux catégories. Ce que j’ai essayé de faire, c’est à la fois un page-turner à l’anglo-saxonne, un roman dont on ne peut s’empêcher de tourner les pages, et un tableau social très contemporain, genre dans lequel excellent, par exemple, les Scandinaves.

Par ailleurs, je n’ai commencé à lire des romans policiers que tardivement, vers trente ans ; cela explique peut-être certaines choses. François Guérif dit que le roman policier est « un genre-éponge », mais on pourrait aussi dire ça du roman en général. Quand vous lisez Jonathan Safran Foer, Guyotat ou Joyce, vous vous apercevez qu’il n’y a pas de limites à ce que le roman peut faire. Et c’est vrai depuis longtemps : prenez Don Quichotte ou Rabelais, tout est déjà dedans : tous les excès dont le roman est capable. J’ai découvert, de la même façon, que le roman policier se nourrissait de tous les autres genres : il peut se faire social, philosophique, historique, picaresque, horrifique, fantastique… Au fond, je ne crois pas aux étiquettes, ni aux frontières. En Espagne, par exemple, des gens comme Eduardo Mendoza, Francisco Gonzalez Ledesma ou même Juan Marsé naviguent entre roman noir et littérature blanche.

Vous avez grandi près des Pyrénées, mais le cadre de départ du roman, cette vallée encaissée, cette petite ville appelée Saint-Martin-de-Comminges, sont bien des inventions ?

Le décor, l’atmosphère sont des éléments essentiels au moment où je commence à écrire. Aucune idée ne me vient sans que lui soit attachée une certaine atmosphère. Plus globalement, il est des livres où le décor est un personnage à part entière. On en connaît tous. C’est un peu ce que j’ai essayé de faire ici. Je suis fasciné par ces géographies construites de toutes pièces et qui n’existent qu’à travers les mots, et parfois à travers des cartes tout aussi fictives : celle du Seigneur des Anneaux, pour ne citer que celle-là. Il existe une carte de Saint-Martin et de ses environs : je l’ai dessinée et elle est épinglée sur mon mur, même si je ne l’ai pas incluse dans le livre. Le Comminges de Glacé, c’est un Comminges totalement réinventé, fantasmé. Les mots ne pourront jamais retranscrire toute la magie réelle de ces montagnes, mais, en même temps, j’ai construit un Comminges de papier qui n’existe nulle part ailleurs que dans ces pages – et dans l’imagination du lecteur, car le lecteur poursuit le travail d’imagination de l’auteur et le prolonge.

Je me suis aussi aperçu que ce que j’avais créé portait un nom : Elizabeth George appelle ça un « creuset ». Un creuset, c’est un endroit, une situation où les personnages sont coincés. Dans de telles conditions, la température monte et ils sont soumis à des tensions considérables. Un creuset, c’est l’île des Dix Petits Nègres bien sûr, mais c’est aussi le Pequod de Moby Dick ou, plus récemment, le navire HMS Terror prisonnier des glaces dans le saisissant roman éponyme de Dan Simmons.

Votre intrigue est menée sur un rythme qui ne faiblit pas, et pourtant on trouve une foule de détails sur chaque décor et situation. Vous avez étudié la « technique » du thriller pour bâtir celui-ci ?

J’ai étudié, effectivement, la mécanique du thriller, le côté horlogerie et surtout le rythme, presque d’une façon « scientifique » au début. J’ai ainsi découvert des constructions, des structures narratives récurrentes chez certains auteurs mais qui diffèrent sensiblement d’un auteur à l’autre. Mais bon, le côté « scientifique », c’est de la foutaise ! Tout ça est très instinctif. La scène suivante vient souvent d’une phrase, d’un mot : on pensait aller là et, tout à coup, on change de direction. Ça relève parfois quasiment de l’écriture automatique. Si on veut surprendre le lecteur, il faut garder une part de spontanéité et commencer par se surprendre soi-même. Après, on fait le tri, on voit ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas : c’est comme les repentirs en peinture, c’est pour ainsi dire du darwinisme narratif !

Quels sont vos auteurs préférés ? Avez-vous des maîtres en littérature? Et en cinéma ?

La question de mes auteurs préférés est difficile, parce qu’elle pourrait nous entraîner très loin. La liste est longue, j’en ai peur : rien que pour le XXe siècle, on a Thomas Bernhard, Grass, Kafka, Mann, Nabokov, Martin Amis, Faulkner, Philip Roth, Saramago, Salinger, Pasolini, Pierre Michon, Genet, Gary, etc. Je livre ça en vrac, dans le plus grand désordre, c’est désolant ! Côté policier, certains Scandinaves sont bien placés : Mankell, Maj Sjöwall et Per Wahlöö, et même Stieg Larsson. Ensuite viennent des noms très connus : Connelly, Lieberman, Ellroy, Patricia Highsmith, Leonard, Denis Lehane, Jonquet…

Au cinéma, j’ai une vénération absolue pour Bergman. Mais ça n’a guère de rapport avec Glacé. Ou peut-être bien que si… « La Nuit des Forains », « Le Silence », « Persona » ou même des films comme « La Fontaine d’Aréthuse » ou « Vers la Joie », quand vous êtes étudiant, c’est comme si vous n’aviez jamais rien vu auparavant, comme si vous compreniez tout à coup le sens du mot « cinéma »… Personne ne peut être comparé à Bergman. Après, il y a eu des chocs comme « Orange Mécanique », « Andrei Roublev », d’autres encore… Mais pour ce qui est du sens de la narration et des fausses pistes, je dirais, sans prendre de risque, Hitchcock. Pour le souci du détail et le côté « absolutiste », Kubrick.

Vos personnages sont pour certains classiques et pour d’autres atypiques, comment avez-vous dessiné leurs caractères ?

Prenons les deux premiers : Servaz et Espérandieu, son adjoint. Ce sont des créatures de fiction, ni l’un ni l’autre ne me ressemble, mais ils incarnent, à leur façon, une dichotomie qui m’est propre : d’un côté je suis fasciné par le savoir à l’ancienne, la tradition, les humanités, les véritables érudits intarissables sur tel style en peinture ou tel musicien classique, comme ce personnage incarné par Burt Lancaster dans « Violence et Passion » de Visconti, et Servaz représente ce versant-là, malgré ses quarante ans : celui de la tradition et du savoir classique transmis de génération en génération. Un certain conservatisme. De l’autre, je suis irrésistiblement attiré par la nouveauté, la modernité, les avant-gardes ; j’ai des amis qui sont de véritables geeks, incroyablement pointus sur des sujets tels que la bande dessinée indépendante (passion que je partage : j’aurais dû citer, parmi mes auteurs préférés, Art Spiegelman, Charles Burns, Hergé, Tardi, les frères Varenne, Druillet…), les jeux vidéo, le rock indie, la civilisation japonaise… Ce pôle-là, c’est Espérandieu qui l’incarne. Ce qui m’a permis, à travers ces deux personnages, mais aussi avec Irène Ziegler, Samira Cheung… de présenter une sorte de « spectre » assez large de la société française. Parce que c’est ça la question centrale : la société française aujourd’hui – où va-t-elle ? à quoi ressemble-t-elle ? quels périls la menacent ? Et tous les autres thèmes sont subordonnés à ces questions.

Pourquoi la musique, classique et contemporaine, voire d’avant-garde, a-t-elle une place si importante dans votre roman ?

Sans doute parce que la musique a une place importante dans ma vie comme, du reste, dans la vie de la plupart de mes contemporains. C’est une évolution que j’ai observée et qui ne laisse pas de me préoccuper : la plupart de mes amis se retrouvent autour de films qu’ils ont vus, de goûts musicaux communs, et ils peuvent échanger longuement là-dessus, mais il est plus rare qu’ils le fassent autour de lectures communes. Cela arrive, mais c’est sans commune mesure avec la musique et le cinéma. Pourquoi ? George Steiner dit que nous sommes entrés dans une civilisation « d’après le mot ». C’est cela que j’ai voulu traduire par cette omniprésence de la musique : cette idée, désormais triviale, que nous sommes aujourd’hui dans une civilisation de l’image et du son.

Quant au fait que Servaz écoute du Mahler et Espérandieu du rock indie, cela rejoint ma réponse précédente comme quoi ces deux personnages incarnent une sorte de dichotomie personnelle. Ce qui est amusant, c’est que, pour Mahler, j’ai dû aller sur Internet et interroger de vrais fans. L’œuvre de Mahler me fascine par son souffle, son ampleur, son ambition démesurée, et l’artiste lui-même par l’incompréhension à laquelle il s’est heurté, les affres et les doutes qui l’ont assailli, les coups du destin qui l’ont frappé – mais je suis incapable d’écouter une de ses symphonies en une seule fois ! C’est trop monumental, trop contraire à mon tempérament.

Le rock indépendant, avant d’écrire Glacé, je n’en connaissais pas le dixième de ce que j’en sais maintenant. Mais je suis devenu un vrai spécialiste. Et il y a dans la bande-son deGlacé quelques perles connues des seuls happy few, comme les Gutter Twins Mark Lanegan et Greg Dulli. Le rock indie, c’est une église, une secte – si vous vous plantez, vous risquez l’excommunication ! Pareil pour Mahler !

Avez-vous d’autres projets d’écriture en route ?

Oui. J’ai commencé la rédaction d’un deuxième opus. On y retrouve plusieurs personnages dont je ne voulais pas me défaire. J’ai écrit une centaine de pages. L’histoire est très différente mais l’esprit, la forme restent les mêmes… Comme dirait Servaz : Ejusdem farinæ : « de la même farine ».